· 指导老师评语 ·

作者:陈栩然

生命科学学院 2018级本科生

真与非真

——洞喻理论之内涵及现世意义

追溯历史,在2000多年前的欧洲,广博而浩瀚的地中海孕养了开放包容的古希腊,亦孕育了无数惊才绝艳的哲人。哲人之书传后世,智慧之光育众人,而柏拉图的《理想国》无疑是其中的佼佼者。因为《自然科学经典导引》这门课程,我邂逅了《理想国》。因为《理想国》,我与伟大的哲人有了一次灵魂的对话。身为“后之览者”,自是不禁“有感于斯文”。而本文便是我对于《理想国》中的“洞喻理论”的学习心得与个人体悟。

一、柏拉图的理型世界

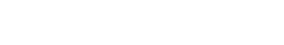

洞里的人坚信影子就是真正的事物,而爬出洞的人可以看见真正的世界、真正的万物,以及带来这些美好事物的光。经典的“洞喻理论”巧妙解释了现实的可见世界与理型的可知世界。在柏拉图的构想中,我们用肉眼所看到的东西,甚至是我们自己,都不过是在一个完美世界中那个唯一的、完美的事物的投影,由于完美的事物投影到现世的方式不同,故而我们所见的都是不完美的影像。而身为敢于追求真理的“出洞人”,便要积极去探寻那无数不完美的投影背后的完美的本质,进而再去探寻带来这一完美本质的本源——善,让自己的思维重归那个理型的世界。

不错的,柏拉图究其一生追求着理型世界,归根结底是在追求善。何为善?在柏拉图的解释中,善是“一切的正义的,美好的事物的原因,在可见世界中产生了光,是光的创造者,而他本身在可知世界里就是真理和理性的真正源泉。”[1]在柏拉图的眼中,万物的本源在可见层面或许是无数哲人思考的火水土气,但是可知层面的本源,始终只是善。也因为本源是善,可知世界的一切才能是永恒而完美的。善是理型世界的组成成分,因而身为理型世界中完美的人的投影,我们本质上也是由善组成的。由于有在理型世界看见善的记忆,不完美的我们的脑海中也会时常闪现出善的剪影,而仅是这些剪影,便足以让人们在现实生活中言行得当,进退有矩。

最值得探讨的是,柏拉图在“洞喻理论”的最后,还构想了“出洞人”返回洞穴后的景象。在洞穴之中,看见真实万物的智者会被当做异类,被压迫、被嘲笑。而当这位智者企图将人们拉出虚假的认知世界时,更会受到反抗,受到威胁。正如苏格拉底最终被一杯毒酒夺去了生命,布鲁诺因“日心说”消失在火海,企图传播真理的道路向来需要无数的殉道者。他们为真理之道坦然赴死,看起来犹如飞蛾扑火,但是在柏拉图的眼中,这是一个追求真知的人的必然选择。善的本质是期望扩散的,拥有知识的人唯有愿意将知识传播才能成为真正看到“善”的人。“他们的灵魂一直有一种向上飞升的冲动,渴望在高处飞翔。”[2]正因如此,他们不愿迁就世俗的沧浪之水,始终追求着真理,亦渴望自己所见的真理可以泽被后世,德化众人。“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。”(屈原《离骚》)智者为真理献身,亦是如此。

二、洞喻理论对后世的影响

黑格尔指出:“柏拉图是具有世界历史意义的人物之一,他的哲学是具有世界历史地位的创作之一。它从产生起直到以后各个年代,对于文化和精神的发展,曾有过极其重要的影响。”[3]洞喻理论展现的,是真理传播的困难和真理始终需要超越的事实。

所谓困难,是因为纵然每一个时代都有无数的“出洞人”企图探索自由与真理,依然会有无数的人,安然地坐在洞穴之中,沉湎于已知的世界中,拒绝接受新的事物。“日心说”的发现,量子物理的提出,文艺复兴,戊戌变法……从科学领域到社会领域,所有的新鲜血液从注入到占据主导地位,都会带来新老交替时的激烈冲突。犹如免疫排斥反应会让新的器官和被移植器官者都承受巨大的痛苦,沉湎于过去的人与追求新事物的人都会经历相当长时间的苦痛,方能让所有人接受一个新的认知、新的意识形态、新的世界。

所谓真理需要超越,则是因为可见世界虚假性、片面性。理型世界是完美而不可及的境界,因而当我们的科学长足进步,当我们的社会变得更加和谐时,我们不过是从一个极深的洞穴爬出,又定居于一个相对浅层的洞穴。在洞喻理论中,真理是相对的。所有已经发现的真理,在将人们拉出上一个洞穴之时,是一道代表善的光,而当人们进入了下一个洞穴,便会成为新的枷锁——人们认为理所当然不愿去更迭的所谓的“真理”,便是束缚人们思想与灵魂的枷锁。

基于《理想国》传递出来的思想,无论是在科学、社会还是政治领域,追求善的人从来不会为世人的反抗而畏缩不前,从来不会因发现一个真理而停止探索的脚步。正因为这样不懈的对完美的追求,人类才能从可见世界逐步向那个“理型世界”靠近。

三、视觉表象与洞喻理论

从科学角度看,柏拉图所构想、追求的理型世界是不存在的,但是,这个世界上却存在感知世界与真实的世界——即我们脑海中所形成的,经过大脑处理视觉信号所得的世界和客观上存在的世界。那么,人们以眼所见的事物会不会是一个视觉的“洞穴”?

根据认知心理学研究,“认知主体所具有的知识结构能够对其面对客观事物的反应过程、决策及最终结果起决定性作用。”[4]我们接收到的视觉信号是经过大脑处理后才得以成像的,而最终形成视觉记忆的图像更是会受到大脑进一步的深加工,基于认知主体,即我们自身的需求、知识文化水平、思想,将一项所见事物变成我们独一无二的所想事物。“一千个人眼中有一千个哈姆雷特”,便是如此,每个人都基于自己的认知去处理视觉信号,又怎能获得相同的讯息?并且根据俞敏怡的研究,由于人的视觉中会出现多个物体的线条、图形、色彩的对比,而且人们常常会根据经验来判断事物,在特定的环境之下,还会形成视错觉,将客观的事物形态扭曲,变化,变成与真实情况极其不相符的所见事物。[5]

由此可见,我们所认为的“眼见为实”不过是洞穴中事物的投影,真实世界中的确实存在的事物究竟是什么样的,决不能单凭视觉就妄下定论,需要经过一系列的科学的观察。

哲人之书,智慧之光,不会因为历史长河的冲刷而失去它珍贵的内涵,且它的内涵会因为后世之人的不断发现和不断完善,变得日益包罗万象,日益完美无瑕。我自洞穴之中,看到了柏拉图写给庸庸碌碌的洞穴中的人的信函,知道了有这样一批人,试着从不同的路径,爬出一个又一个认知的牢笼,试着将所有安于现状的人们拉向更加接近光明与真理的地带。我开始试图成为这样的一批人——善于质疑,善于发现。我开始怀疑眼睛所见的究竟是不是真实存在的,我开始试图将从《理想国》中习得的知识,运用在生活的方方面面。不仅是视觉表象研究的洞穴,我相信,每一个研究领域,都能从《理想国》中发现研究的误区,获得研究的道路。

参考文献:

[1] [古希腊]柏拉图:《理想国》;引自桑建平主编:《自然科学经典导引》,武汉大学出版社2018年版,第15页。

[2] [古希腊]柏拉图:《理想国》;引自桑建平主编:《自然科学经典导引》,武汉大学出版社2018年版,第15页。

[3] [德]黑格尔:《哲学史讲演录(第二卷)》,商务印书馆1982年版,第152页。

[4] 刘晓星:《基于视觉表象的整体视觉认知研究》,天津大学2013年硕士学位论文,第5页。

[5] 俞敏怡:《视觉传达设计中视错觉应用与表现研究》,《品牌研究》2018年第5期,第12-13页。